随着城市化进程加速,垃圾围城已成为全球性难题。我国自2019年全面推行垃圾分类以来,公众意识逐步提升,但“分不准”“记不住”“嫌麻烦”等问题依然存在。传统的宣传手册、标语式教育效果有限,而垃圾分类馆通过多媒体展厅设计,以科技赋能环保教育,正成为破解难题的关键——它将枯燥的知识转化为趣味互动体验,让垃圾分类从“强制”走向“自觉”。

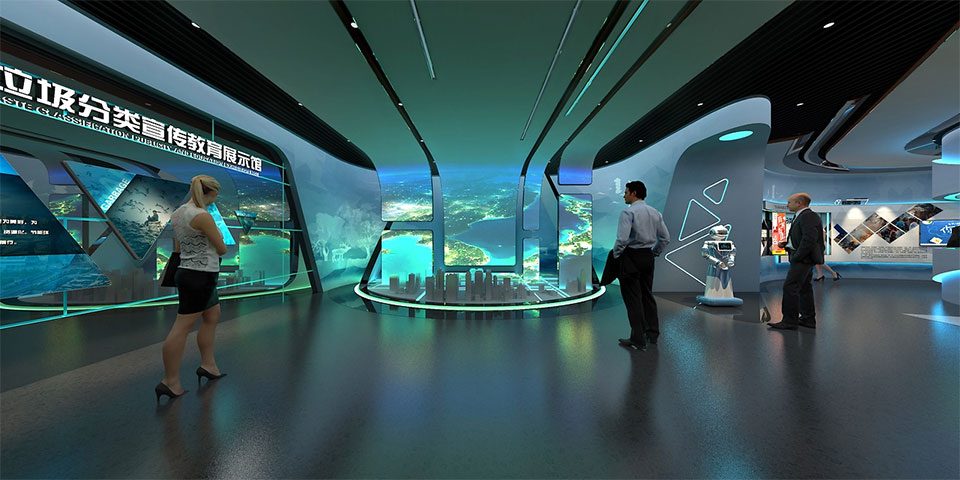

垃圾分类馆的核心目标不仅是传播知识,更是激发行为改变。多媒体展厅设计通过“感官沉浸+即时反馈”的体验逻辑,重构学习路径:

视觉冲击:巨型LED环幕呈现垃圾堆积的震撼场景,对比分类后的资源再生过程;

互动参与:AR游戏、体感识别等技术让观众“动手”分类,错误实时纠正;

情感共鸣:通过虚拟数字人讲述垃圾对海洋生物的影响,触发共情效应。

案例参考:某垃圾分类教育馆入口处设置“垃圾瀑布”投影,观众挥手可“拦截”垃圾,瞬间理解“每人一小步”的意义。

动态数据墙实时显示城市垃圾产量、处理成本及资源回收率;

3D沙盘结合投影映射,展示不同垃圾分类方式对土地、水源的长期影响。

设计亮点:深圳某展厅通过触控屏“垃圾消消乐”游戏,让观众在60秒内匹配垃圾与分类桶,错误选项自动弹出污染后果动画。

AR魔法镜:观众拿起实物模型(如电池、塑料袋),镜面自动识别并投射分类结果;

体感分类墙:通过肢体动作将虚拟垃圾“投入”对应垃圾桶,系统即时评分。

技术支撑:杭州某馆引入AI语音助手,观众可提问“奶茶杯属于什么垃圾?”,数字人同步分解杯体材质,给出分类建议。

VR家庭场景:观众“进入”虚拟客厅,需在限定时间内完成垃圾分拣;

智能回收站:模拟社区智能柜机操作,错误投放触发语音指导。

案例效果:北京某馆统计显示,经过VR训练后,观众实操准确率提升40%。

全息剧场演绎垃圾焚烧发电、再生制品生产全流程;

光影艺术装置用回收材料制成,观众触摸可触发粒子特效,寓意“垃圾变资源”。

优秀的垃圾分类馆设计需统筹三大维度:

空间叙事:动线设计引导观众从“认知-行动-反思”逐步深入,如环形布局象征循环经济;

技术适配:避免“为科技而科技”,例如儿童区采用简单触屏,成人区增加AI深度交互;

情感连接:设置“垃圾分类英雄榜”,观众扫码可查看个人碳积分,同步社区排名。

标杆案例:苏州“零碳之眼”展厅将垃圾分类与碳普惠结合,观众体验后可直接兑换周边商圈的环保折扣券,形成行为闭环。

前沿的多媒体展厅设计正突破物理边界:

虚实联动:手机扫码生成个人环保档案,离馆后持续接收社区分类提醒;

元宇宙延伸:搭建虚拟垃圾分类馆,用户可用NFT头像参与线上分类挑战赛;

数据赋能:采集观众行为数据,优化城市垃圾清运路线及回收设施布局。

垃圾分类不仅是技术问题,更是文化命题。通过多媒体展厅设计,垃圾分类馆将冰冷的政策转化为有温度的故事,让观众在互动中理解“为什么分”、在体验中掌握“怎么分”、在共鸣中坚定“持续分”。当每个离馆的观众都成为移动的“分类种子”,这场绿色革命才真正拥有了改变未来的力量。

深圳展厅设计公司那天数字(www.sometimedigital.com)致力于数字多媒体展厅展馆艺术体验营造,提供展厅展馆的概念规划、效果设计、施工执行、内容制作等一站式标准化解决方案。欢迎咨询合作!