在东京森美术馆的"未来艺术实验室"展厅里,一位观众正通过MR眼镜观看达芬奇《蒙娜丽莎》的颜料分子结构。这种超越物理边界的观展体验,标志着数字技术正在重塑人类五千年的展览文明。展厅数字化不是简单的技术叠加,而是一场触及文明本质的认知革命,在虚实交融中重构着人类感知艺术的神经回路。

数字技术正在解构传统展厅的物理桎梏。故宫博物院开发的"数字多宝阁",运用三维建模技术将馆藏文物进行原子级数字化,观众可以360度旋转观察青铜器的铸造痕迹,甚至用触觉手套感知瓷器开片的微观肌理。这种多维感知系统突破了玻璃展柜的视觉垄断,构建起文物鉴赏的立体认知场域。

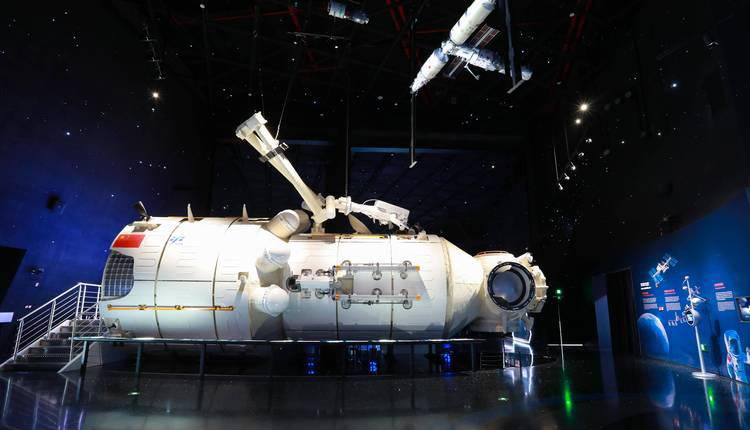

XR技术创造的混合现实空间,正在颠覆线性观展模式。上海天文馆的"宇宙大爆炸"沉浸剧场,观众佩戴智能设备后,身体化作量子在138亿年前的宇宙中穿梭。这种具身化的认知体验,将展览叙事从单向传播转变为参与式建构,使知识获取转化为身体记忆。

空间计算技术催生的智能展厅,已具备环境感知与交互响应能力。伦敦设计博物馆的"未来家居"展项,通过室内定位系统实时追踪观众视线焦点,墙面投影自动呈现展品的设计手稿与结构解析。这种智能交互将策展逻辑从预设剧本进化为动态对话。

脑机接口技术正在改变艺术感知的神经编码方式。MIT媒体实验室的"思维绘画"项目,观众佩戴EEG设备观展时,脑电波信号实时转化为动态视觉投影。这种神经反馈机制揭示了审美体验的生理本质,构建起意识与艺术的直接对话通道。

数字展厅创造的超现实体验,正在重塑观众的认知框架。巴黎蓬皮杜中心的"虚拟现实主义"特展,观众在VR中同时置身于15世纪的佛罗伦萨工作室和量子物理实验室,这种时空折叠体验解构了传统的历史线性认知,培养出量子化的思维模式。

认知神经科学研究表明,数字观展激活的大脑区域比传统方式多出37%。当观众在虚拟展厅中"触摸"罗丹的雕塑时,触觉反馈系统同步激活体感皮层,形成多模态记忆编码。这种全息认知模式正在重新定义人类的学习进化路径。

区块链技术为文物数字资产确权提供了信任机制。敦煌研究院的"数字藏经洞"项目,将4.5万件文物生成NFT数字孪生体,每个互动行为都记录在不可篡改的分布式账本上。这种技术架构不仅保护文化遗产,更创造了新型数字文明载体。

人工智能策展系统正在突破人类思维的认知局限。纽约现代艺术博物馆的AI策展人"CuratorX",通过分析200万件展品数据,构建出跨文化、跨媒介的展览叙事网络。其策划的"色彩量子"特展,将莫奈睡莲与NASA星云照片并置,揭示出光波振动的宇宙共性。

元宇宙中的永续展厅正在形成文明记忆的平行宇宙。大英博物馆在Decentraland建立的虚拟分馆,不仅复刻实体建筑,更构建了可无限扩展的"超展厅"。观众可以见证恐龙化石在侏罗纪时期的生存状态,或目睹兵马俑的制作过程,形成时空穿越的认知体验。

站在数字文明的临界点,展厅设计数字化早已超越技术升级的表象。当卢浮宫《蒙娜丽莎》的真迹在加密算法中生成无数数字分身,当敦煌壁画在量子计算机中演绎动态经变故事,人类正见证着文明记忆从物理载体向数字意识的范式迁移。这种迁徙不是对传统的背离,而是文明基因在数字维度上的进化重组,在虚实交融中孕育着新的认知物种。展厅数字化的终极图景,或许是将整个人类文明转化为可交互、可演化的活态记忆体,在数字宇宙中续写永恒的认知史诗。

深圳展厅设计公司那天数字(www.sometimedigital.com)致力于数字展厅展馆艺术体验营造,提供展厅展馆的概念规划、效果设计、施工执行、内容制作等一站式标准化解决方案。欢迎咨询合作!